Réalisateur : Fritz Lang

Année de Sortie : 1927

Origine : Allemagne

Genre : Classique SF

Durée : 2h25

Thibaud Savignol : 8/10

Métro, Boulot, Révolution !

Metropolis fait partie de ces œuvres monumentales, qui ont repoussé les limites de l’art en leur temps. Rien qu’en terme de temps de production et de budget c’est le tournage le plus long et le plus cher jamais produit à l’époque : 17 mois et 5 millions de Deutsche Marks, soit 21 millions d’euros d’aujourd’hui. Il constitue le point d’orgue du cinéma muet (le parlant arrive la même année), développant un sens du visuel et du récit démesuré.

Film maudit

Pourtant, comme nombre de classiques aujourd’hui, c’est un échec critique et public (moins de 100 000 Deutsche Marks de recettes). L’œuvre ne sera réhabilitée qu’à partir de la seconde moitié du 20e siècle. Amputé dès sa sortie, ramenant sa durée initiale de 2h33 à 1h56, Metropolis va subir les affres du temps et disparaître progressivement de la circulation.

En 1984, alors que le film est difficilement trouvable, le compositeur Giorgio Moroder le colorise et l’accompagne d’une nouvelle bande-son électro-pop, mais en ne disposant seulement que d’1h20 de métrage. En 1995 la Cinémathèque de Berlin parvient à un premier regroupement de versions disponibles et retrouve le second montage de 1927 de presque deux heures. Il faudra attendre 2008 et la découverte au Musée du cinéma de Buenos Aires les dernières séquences manquantes pour retrouver quasiment le montage original de Fritz Lang.

Malgré quelques plans manquants et d’autres irrémédiablement endommagés, cette version est désormais accessible à tous, dans une copie restaurée qui rend enfin justice à une œuvre entrée depuis au panthéon du 7e art. Dans un futur éloigné et dystopique, en l’an 2026, des ouvriers travaillent dans les souterrains d’une fabuleuse métropole. Par leur dur labeur, ils assurent le bonheur des nantis qui vivent dans les jardins suspendus de la ville. Des tractations ont lieu entre le maître de la cité et un savant fou, dans l’ombre, tandis qu’un androïde s’apprête à mener les ouvriers à la révolte.

Un récit à la trame limpide mais qui ne cessera de s’enrichir de sous-textes, de paraboles et de symboliques tout au long de son déroulé. D’emblée, on peut qualifier ce film comme l’alpha et l’oméga du mouvement Cyberpunk et le considérer à juste titre comme une œuvre proto-cyberpunk. Le genre n’est pas encore conscientisé, n’existe pour ainsi dire pas, son émergence se produisant au milieu des années 70. Pourtant Metropolis déploie déjà ses principales caractéristiques.

Cyberpunk avant l’heure

En premier lieu, on observe l’émergence d’un certain transhumanisme, notamment robotique, avec ce scientifique à la main mécanique greffée ou cet androïde servant de réceptacle à une âme humaine. Une thématique pourtant plus propice à la seconde moité du 20e siècle, une fois les transplantations et autres greffes rendues possibles par les progrès de la médecine moderne. Peut-être davantage porté par les interrogations sur le corps comme identité propre que comme réceptacle (Altered Carbon, Ghost in the Shell), Metropolis défriche pourtant des terres nouvelles, encore aujourd’hui explorées.

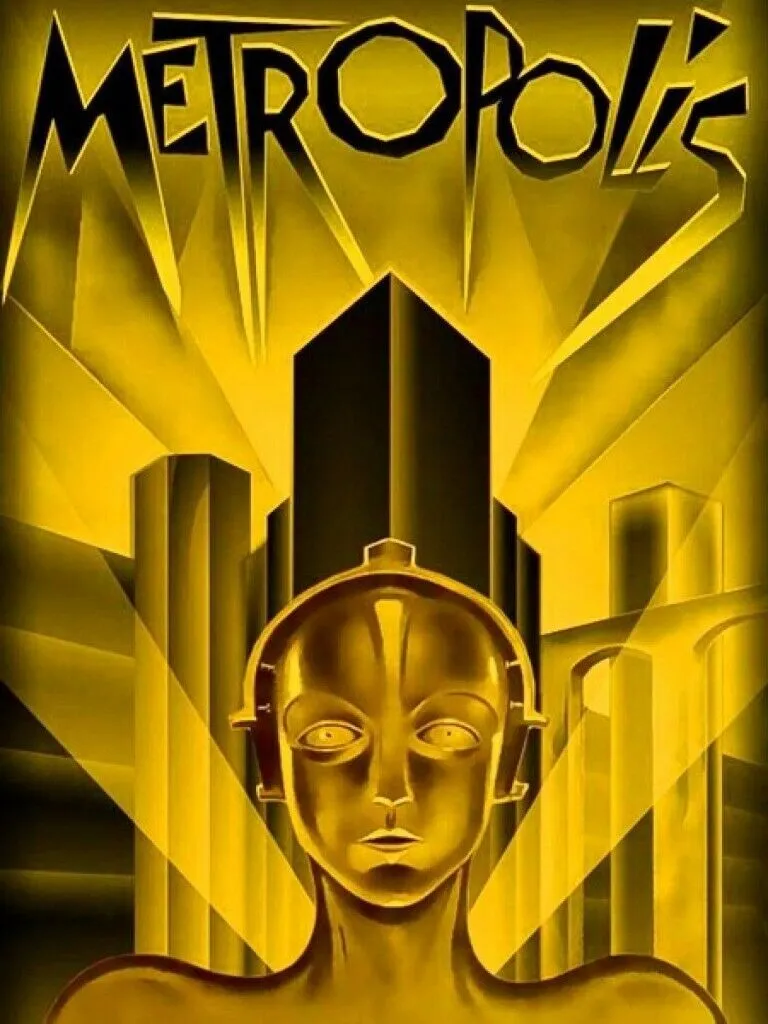

L’autre point essentiel, et sûrement le plus célèbre, reste son ambition visuelle et notamment une proposition architecturale répondant aux idéologies de l’époque. S’inspirant du modernisme ambiant, en particulier du développement des villes américaines et leurs gratte-ciels (Lang a été marqué par sa visite à New-York en 1924), le film pousse plus loin le concept pour mettre en place une véritable stratification sociale, avec ses riches au sommet et une force travailleuse cachée aux yeux de tous au plus profond de la cité.

On pense forcément à Blade Runner et sa ville aux mains de corporations quasi étatiques (notamment les plans en plongée sur la ville repris à l’identique), ou encore à d’autres œuvres moins célébrées, mais qui réutilisent ce concept comme Judge Dredd, Johnny Mnemonic ou le très sous-estimé Nirvana. Cette architecture précurseuse a eu une influence incommensurable sur les œuvres de science-fiction à venir. L’UNESCO l’a d’ailleurs largement mis en avant lors de son inscription en 2001, estimant le film être devenu «le symbole d’un modèle d’architecture cinématographique du futur»

Cette omniprésence de l’élément architectural apparaît comme le témoin des années où la fabrication du film fut lancée. Lang mettait déjà en avant l’emprise de la technologie et de l’informatique sur notre modernité. L’image de la ville classique (avenues, perspective sur l’horizon) est ici balayée par la ville industrielle, organisée autour des moyens de production. On assiste ainsi à une prise de pouvoir de la technique sur le destin de l’humanité.

Alors que cette technique fut au service des hommes pendant des siècles, elle est désormais devenue maîtresse, asservissant ces derniers. Une analyse qui résonne toujours, et même davantage, cent ans après la sortie de l’œuvre vis à vis de nos sociétés contemporaines. Pour autant, déjà en 1927, Fritz Lang n’hésite pas à critiquer ce nouveau modèle d’une ville privilégiant la technique au centre de son organisation, en lieu et place de l’Homme. Il le fait à une époque ou le futurisme a le vent en poupe, aussi bien chez les artistes que chez les architectes. La représentation dans le film de la tour de Babel illustre ce désir et cet échec, du toujours plus grand toujours plus haut.

Quête sociale et spirituelle

Découle ainsi un rapport de lutte des classes, dépeignant une société divisée ici par les tâches effectuées (cerveaux et mains), et donnant immédiatement naissance à une significative différence de richesses. Tandis que les élites nagent dans le luxe et l’excès, les miséreux triment dans leurs quartiers sans âme, se tuant à la tâche. «Le médiateur entre le cerveau et la main doit être certainement le cœur». Par ce leitmotiv central, qui revient à plusieurs reprises lors du visionnage, il fait de cette opposition l’enjeu central du récit. On sent avant tout ici les répercussions de la révolution industrielle et des nouveaux mécanismes économiques, ayant entraîné des bouleversements sociétales profonds.

Cette utopie capitaliste aux traits forcés apparaît déjà comme une mise en garde de Lang sur les dérives passées et à venir. Il anticipe Les Temps modernes de Chaplin qui, dix ans plus tard dressera un constat similaire quant à l’industrialisation forcenée de nos sociétés, sur un ton certes plus proche de la farce, mais au constat tout aussi cinglant. Une thématique toujours présente cinquante ans plus tard lors de la naissance «officielle» du Cyberpunk, afin d’illustrer des écarts de richesses qui n’ont cessé de se creuser, suite au développement toujours plus véloce d’un ultra-libéralisme insatiable. Le mouvement récupérera cette idée d’une technologie dévorante, source de monopoles et de profits, moteur d’une course infernale et destructrice qui régit désormais nos lignes économiques.

Le réalisateur allemand utilise également la symbolique religieuse pour appuyer son propos et façonner une aura épique et quasi-mystique autour des enjeux du film. Lang pousse la parabole jusqu’à littéralement mettre en scène des ouvriers sacrifiés sur l’autel du Dieu mécanique, donnés en pâture à de carnassières machines. Cette incarnation n’est autre que Moloch, une divinité inscrite dans la Bible qui se repaissait d’offrandes humaines et notamment d’enfants.

De l’autre côté il invoque les sept péchés capitaux sous forme de statues vivantes gothiques lors des festivités de ceux d’en haut, pour figurer toute leur dépravation et absence de morale. Une débauche qui a lieu dans un quartier nommé Yoshiwara, en référence à celui où exercent les geishas à Tokyo, donnant lieu à un jeu de surimpressions détonant, à la symbolique bacchanale dans ce qu’elle a de plus excessif. Il sur-explicite même davantage ses intentions en faisant référence à la Tour de Babel. Ces hommes qui voulaient rejoindre les cieux, ne furent capable de s’entendre alors qu’ils parlaient le même langage. Le projet échoua, la langue unique fut divisée en de multiples langages, compliquant toute entraide humaine à venir.

C’est ce qui se déroule à Metropolis, où chaque individu contribue au rendement de la société, mais où ce sont avant tous les exploités des sous-sol qui le paient de leur vie. Toute la quête du film, à trouver le médiateur, le cœur entre le cerveau concepteur et la main artisane, apparaît comme la volonté de l’autrice à la base du roman de sceller un nouveau pacte entre le capital et le travail : la volonté d’abroger une lutte des classes au profit d’une collaboration de classes.

Un monstre cinématographique

Au-delà de ses oripeaux cyberpunk d’avant-garde et de son fond éminemment politique, Metropolis se vit également, à la première vision, comme un sacré morceau de cinéma. Les décors succèdent à la folie des grandeurs de David W. Griffith, influencés par les courants esthétiques et architecturaux de l’époque. Eugen Schfftan révolutionne les trucages (on ne parlait pas encore d’effets spéciaux) en créant un effet qui porte son nom : un miroir semi-réfléchissant incliné permet de mélanger décors de taille réelle et maquettes dans une même prise de vue, donnant l’illusion d’un décor continu, par perspective forcée.

Lang en profite pour magnifier ces trouvailles, baladant sa caméra de décors en décors, enchaînant autant les plans iconiques via des rapports d’échelle démesurés que les trouvailles visuelles novatrices : balancement de la caméra, plan en vue subjective ou encore sensation de caméra à l’épaule lors d’une poursuite dans les catacombes.Monument expressionniste, à travers sa surcharge et sa théâtralité, parcouru de visions folles d’une incroyable modernité encore aujourd’hui, Metropolis fait désormais partie intégrante de notre imaginaire collectif. Copié par les plus grands, référencé à la pelle dans la pop-culture, il a même droit en 2001 à sa relecture animée par Rintarō, qui questionne davantage l’humanité tapie derrière les fibres métalliques, faisant de l’androïde le cœur de son projet.

Débuté en 1919 avec Le Cabinet du docteur Caligari, l’expressionnisme allemand célèbre ici à la fois son chant de gloire et son chant du cygne. Mélange audacieux des genres, de l’épique à la fable politique, en passant par l’anticipation et le fantastique, l’œuvre reflète également un pays sur le point de basculer. Unir par le cœur le bras et le cerveau, rassembler l’homme et ses moyens de production, apparaissait comme l’un des objectifs principaux du nazisme. Il était question de ressouder, de réunir un peuple brisé sous la même bannière, dans un même élan de fierté et de renaissance. Metropolis renfermait en lui les intentions les plus nobles, qui embraseront pourtant l’Europe dix ans plus tard.