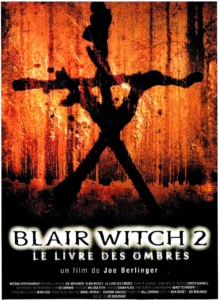

Réalisateur : Ruggero Deodato

Année de Sortie : 1980

Origine : Italie

Genre : Cannibales

Durée : 1h35

Le Roy du Bis : 9/10

Thibaud Savignol : 9/10

Le Prix du Danger

Film iconique si il en est aujourd’hui, Cannibal Holocaust est avant tout l’œuvre définitive d’un sous-genre qui naît suite au désenchantement de la fin des années 60. Passé l’euphorie de la reconstruction d’après-guerre, les idéaux hippies et la volonté d’un monde meilleur pour les générations futures, les années 70 apparaissent comme un méchant retour à la réalité : défaite au Viet-Nam, années de plomb en Italie, crise(s) économique(s) et grandes désillusions. Les rêves écologiques naissants ne pèsent pas bien lourd quand on s’aperçoit que la nature est en réalité une source illimitée de dangers, où l’Homme moderne parvient difficilement à y survivre plus de cinq minutes malgré ses grands discours et intentions louables.

Naissance d’un genre controversé

Ainsi en 1972 deux films lancent les hostilités. Si l’on retiendra avant tout le voyage éprouvant du Délivrance de John Boorman, avec ses locaux un brin vindicatifs et des décors inhospitaliers, rendons également justice au fondateur du film de cannibales spaghetti, Cannibalis : Au pays de l’exorcisme. Umberto Lenzi, dont la fin de carrière jonchée de séries bis fauchées, voire Z, a eu tendance à faire oublier des poliziottesco et giallo de qualité, signe le point de départ des frasques anthropophagiques qui vont déferler sur les écrans pour les quinze années à venir.

S’appuyant sur un synopsis écrit de la main même d’Emmanuelle Arsan (l’autrice du sulfureux Emmanuelle en 1959), narrant les pratiques sexuelles de tribus reculées de Thaïlande et Birmanie, le réalisateur transalpin met en scène tous les ingrédients propres au sous-genre : dégustation de chaire humaine, tortures, mutilations et autres cérémonies sexuelles malsaines. Apparaît déjà une pratique qui fit couler beaucoup d’encre, à savoir les mises à mort réelles d’animaux. Souvent issues d’archives, elles sont parfois saisies lors du tournage, les réalisateurs justifiant que les équarrissages en question allaient de toute façon avoir lieu, en leur présence ou non. Une pratique qui reste toutefois moralement condamnable.

Une sensation accentuée par l’affection en général réservée aux animaux dans les sociétés occidentales, hors élevage. Car la mise à mort de ces derniers a pourtant bien lieu, loin du regard des consommateurs et en dehors des localisations peuplées. Du point de vue de la fiction, cela accentue la sauvagerie des indigènes dépeints dans le métrage, récoltant dans le sang leur propre repas, tout en insistant sur la difficulté quotidienne de leur existence. Écho d’un temps révolu pour l’Homme moderne dit civilisé, l’affrontement physique et moral entre deux conceptions du monde n’en sera que plus violent.

En 1980, alors que le genre bat son plein et qu’il sort du succès du Dernier Monde cannibale, Ruggero Deodato décide de pousser le concept encore plus loin, voire radicalement de le retourner sur lui-même. Au-delà des idéaux écologiques mises à mal, le sous-genre du film de cannibales, et notamment sa mise en scène âpre et réaliste, doit beaucoup au film Monde Cane de Jacopetti et Cavara sorti en 1962. Documentaire qui s’emploie à illustrer différentes pratiques culturelles à travers le monde afin de choquer l’audience occidentale, il a été démontré que nombre de ses vignettes avaient été mises en scène, et non truquées, pour décupler leur impact, tels que des exécutions ou des attaques animales.

Pamphlet sanglant

Ayant donné naissance à de nombreuses imitations (Shocking Asia, Face à la mort), Mondo Cane fut un choc pour Deodato, tout en cultivant une certaine animosité envers son auteur. Il se confiait dans le Hors-Série Mad Movies consacré au cinéma gore : «Cela faisait un sacré effet, et je dois avouer que j’aimais beaucoup les films de Jacopetti. Mais je détestait l’homme, car il produisait des artefacts qui étaient vraiment de l’horreur, alors que moi, je dénonçais de l’horreur. Au contraire de lui, j’étais authentique. »

C’est via une esthétique et une ambiguïté morale extrêmes que Deodato compte mettre à mal une déontologie journaliste qu’il vomit. Le réalisateur s’offusquait également à l’époque de la diffusion d’images sanglantes lors des campagnes terroristes des Brigades Rouges, qui choquaient son jeune fils. Le point de départ de Cannibal Holocaust n’est donc pas de produire une énième série B qui poussera le curseur de la violence toujours plus loin, mais bel et bien de mettre à mal le sensationnalisme de son époque, où des reporters et des médias avides de succès repoussaient leurs limites éthiques pour gaver le spectateurs d’images chocs, le rendant ainsi voyeuriste et accro à une certaine violence télévisuelle.

Une course à l’audimat effrénée à celui qui proposera toujours plus scandaleux, déjà illustré avec ironie quelques années plus tôt dans Course à la mort de l’an 2000. Cette fois-ci, le sarcasme et l’exagération sont mis de côté, laissant place à une ultra-violence et un malaise très premier degré. Fidèle à ses tournages en situation réelle, et non dans une une forêt cache misère d’Europe, Deodato embarque son équipe en Colombie, au cœur de la jungle amazonienne. Derrière le choc qu’inspire Cannibal Holocaust aujourd’hui se dessine un script sacrément malin, que la mise en scène va se charger de transcender.

La particularité du film est sa séparation quasi symétrique en deux parties. Après une introduction à la douceur faussement rassurante, et traumatisante post-visionnage, on colle au basque d’un professeur émérite d’anthropologie à l’université de New-York. Harold Monroe est mandaté par une grande chaîne de télévision pour retrouver quatre journalistes disparus en Amazonie lors du tournage de leur documentaire. Accompagné par deux guides et un otage issu d’une tribu amazonienne, les Yacumo, ce dernier va les emmener à la rencontre des Yanomamos et des Shamataris, deux tribus cannibales en conflit perpétuel.

Cette première partie, où l’homme civilisé se confronte à une nature hostile loin de son confort, respecte le classicisme des codes alors en vigueur : disparition, recherches, simili film d’aventure, premières exactions et nature inhospitalière. L’occasion d’établir une ligne morale claire et évidente. Les indigènes font preuve d’une sauvagerie déconcertante, acceptée et rattachée à tort à leur mœurs dans l’inconscient collectif, la violence étant admise comme intrinsèque aux êtres primitifs.

L’homme occidental lui, effectue un retour dans le temps, loin de la modernité et confronté à ce que nous fûmes des siècles plus tôt. Deux identités s’opposent, comme si l’homme du 20e siècle faisait face à son soi de la préhistoire, où les besoins primaires et la violence ne faisaient qu’un. Alors qu’Harold parvient à s’immiscer au sein de l’une des deux tribus anthropophages, il apprend que les journalistes ont été tués, et qu’il ne reste d’eux, au-delà de leurs ossements, que les bobines de leur reportage. Il parvient à les récupérer, rentre à New-York et visionne en salle de projection privée les fameuses images.

L’alpha et l’oméga du Found footage

A la moitié du film, le réalisateur opère ainsi un basculement temporel et de point de vue. Bien qu’il revienne par moments au professeur contemplant les rushs, il se focalise avant tout sur les quatre journalistes et leur périple. Il est désormais temps de voir ce qu’ils ont filmés, avant d’avoir été victimes de la tribu cannibale. L’idée de visionner des morceaux de vie posthumes est pertinente en soi, créant un faux-suspense, mais surtout titillant notre curiosité morbide sur le sort qui leur a été réservé.

De plus, le procédé permet de mettre en scène la volonté initiale de Deodato, à savoir une charge virulente envers la déontologie journalistique ambiante. En suivant ces reporters têtes brûlées, pour ne pas dire odieux, il embrasse les vrais enjeux du film. Alors qu’un filmage traditionnel aurait sûrement amoindri l’impact de ce qui va suivre, le metteur en scène a la brillante idée d’épouser également la forme journalistique elle-même. On ne parle pas encore de Found footage à l’orée des années 80 (un terme qui apparaîtra bien plus tard avec la sortie du Projet Blair Witch), mais Cannibal Holocaust en est pourtant dès lors le fondateur indiscutable.

Sans montage aucun, les rushs trouvés sont diffusés tels quels pour le spectateur. Les images existent dans la propre diégèse du film. La caméra est portée, l’image granuleuse en 16 mm, des imperfections et problèmes de synchronisation apparaissent et chaque membre filme tour à tour les événements. Tous les éléments qui feront plus tard le succès de sagas comme Blair Witch, REC ou VHS sont déjà là en substance. On a trop eu tendance à ne retenir que le côté choc de cette œuvre, mais on oublie bien trop souvent sa réinvention de la forme cinématographique et son illustration pertinente du sujet traité.

Dans cette seconde partie, Deodato propose quasiment une relecture de la première, traversant à nouveau les mêmes décors et épreuves, mais la bascule de point de vue rend l’expérience radicalement différente. Tandis que le professeur, en tant qu’anthropologue, ne se comportait pas en territoire conquis tout en donnant l’impression au spectateur d’y être, les quatre disparus n’appliquent pas les mêmes méthodes pour obtenir les images souhaitées. Ayant annoncé délivrer un reportage choc sur l’une des dernières tribus cannibales existantes à travers le globe, ils sont confrontés à une réalité bien moins fascinante que prévu.

Il y a bien quelques exécutions d’animaux et châtiments corporels mais il leur faudra beaucoup plus pour choquer le chaland occidental en manque de sensations fortes. Contrariés et éprouvés par les conditions de tournage difficiles, ils vont dès lors abandonner toute éthique, toute morale, pour mettre en boîte la bande la plus subversive possible, et s’assurer ainsi une reconnaissance professionnelle sans équivalent.

Voyage au bout de l’enfer vert

Résonne ainsi la note d’intention toujours souhaitée par Deodato, mettant à mal l’intégrité journalistique de son époque. Les quatre reporters vont dès lors attiser la haine entre les tribus, décupler la violence environnante et filmer les plus basses exactions. Perdant progressivement toute morale, s’amusant par exemple devant une fille empalée sur une plage avant d’adopter un ton grave une fois face caméra, ils vont surtout abandonner toute humanité. Arrivés en conquérants faussement respectueux, ils vont se déchaîner comme jamais, eux les prétendus êtres supérieurs civilisés.

Le métrage plonge dorénavant dans l’horreur la plus absolue. Les protagonistes violent une indigène, massacre des animaux, couchent sans gêne devant la tribu avant d’incendier un village pour prétendre à une attaque de la tribu ennemie. Deodato, comme annoncé, cherchait à dénoncer la création de l’horreur, que ce soit lorsque les journalistes proposent les images plus choquantes possibles mais encore davantage lorsqu’ils cherchent à créer des atrocités de toute pièce sous cachet de véracité.

Se rattachant au personnage du professeur comme bouée morale, ce dernier étant scandalisé par les extraits qu’il découvre, il égratigne au passage les pontes des chaînes de télévision, qui jusqu’au bout souhaitent diffuser à heure de grande écoute les images en question. Ils ne se rétracteront qu’au visionnage de la dernière bobine, où l’équipe entière subit le courroux vengeur des autochtones, étant à leur tour violés, massacrés puis dévorés. C’est sans doute la mort d’êtres dits civilisés qui fait pencher la balance, le massacre d’animaux et de vies «inférieures» n’ayant jamais remis en question leur volonté forcenée de proposer de telles images aux téléspectateurs.

Harold sort alors du bâtiment et s’arrête au cœur d’une artère active de New-York. Filmé en contre-plongée, entouré de béton, de bâtiments d’affaires et de gratte-ciels il s’interroge : «je me demande qui sont vraiment les cannibales…». En plus d’une charge féroce sur la déontologie journalistique, Deodato questionne également notre barbarie enfouie sous le vernis civilisationnel. Au-delà de renvoyer deux régimes de violence dos à dos (des mœurs vindicatives face à la libération de pulsions enfouies), le final nous place dans la position d’êtres supposément dominants, modernes, civilisés, chez qui la violence est proscrite. Mais ces derniers n’ont pourtant pas hésité longtemps avant de laisser libre cours à leurs plus bas instincts, soit par motivation professionnelle, soit par pur sentiment de liberté.

Évoluant en territoire primitif, loin de toute réglementation, la sauvagerie n’a pas tardé à ressurgir. Sans légitimer les actes des indigènes, à base de sacrifices et de punitions corporelles d’un autre âge (l’avortement traumatique à coup de pierre sur la tête d’une femme enceinte ou la punition d’adultère par un roc boueux introduit de force dans le vagin), cette violence n’existe pourtant pas comme défouloir mais comme respect de règles établies. Celle des occidentaux en revanche, avec la prétention de détenir le modèle parfait et de vraies valeurs morales, n’obéit à aucune règle, et n’est qu’un déchaînement de pouvoir et de vexation issu de la certitude d’une relation dominants/dominés pré-établie.

Une trace dans l’Histoire

La sortie du film sera évidemment émaillée de scandales. Deodato devra prouver au tribunal que ses acteurs n’ont pas été véritablement assassinés (les deux acteurs italiens suffiront à le faire acquitter) et sera condamné pour cruauté animale. Le metteur en scène se justifiera, comme ses prédécesseurs, que les animaux tués allaient l’être pour des rituels (la fameuse tortue pour une cérémonie de mariage), à l’exception du cochon fusillé, qui a servi de repas à une équipe lassée de consommer le poisson de la rivière au goût maussade. Il a assez rapidement regretté ces excès, tout comme les critiques et défenseurs du film jugent ces séquences évitables et condamnables.

Doit-on pour autant limiter l’aura de Cannibal Holocaust à ces erreurs ? Une fois reconnues il serait dommage de passer à côté de l’un des plus grands films d’horreur jamais réalisés. Créateur d’une nouvelle forme (le Found footage), rare sont les films à toujours susciter le malaise plus de 40 ans après leur sortie. Aujourd’hui encore certains ne peuvent pas le visionner et d’autres ne se le repasseront sans doute jamais. A l’image du Salo de Pasolini, Cannibal Holocaust est un film qui agresse le spectateur, le sort de son confort, affiche des séquences à la limite du supportable, tout en suscitant une véritable réflexion.

Si son compatriote fustigeait le fascisme, s’interrogeait sur la marchandisation des corps et pleurait l’échec de la révolution sexuelle, Deodato questionne la fabrication des images à une époque où la propagation des médias audiovisuels dans les foyers était exponentielle. Il n’hésite pas non plus à interroger nos acquis civilisationnels occidentaux et notre rapport à une violence soi-disant enfouie. Au final, le procédé et le sous-genre même du métrage fusionnent ces différentes intentions, créant une mise en abyme sans fin : les quatre reporters vont littéralement mettre en scène l’horreur, comme les films mettent en scène des cannibales féroces pour faire ressurgir notre violence primitive.