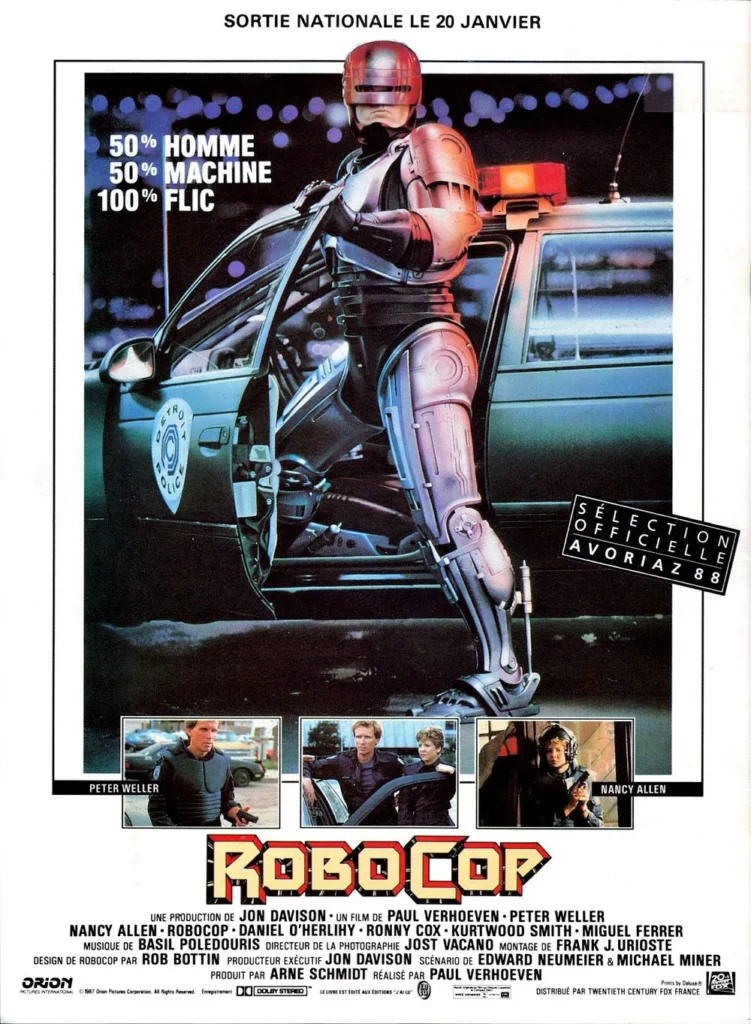

Réalisateur : Paul Verhoeven

Année de Sortie : 1987

Origine : États-Unis

Genre : Vigilante Mécanique

Durée : 1h43

Le Roy du Bis : 9/10

Thibaud Savignol : 9/10

Et cette machine dans ma tête !

1985. Paul Verhoeven vient de connaître un échec cuisant au sortir du plus gros projet de sa carrière. La Chair et le sang, épopée médiévale subversive, fruit d’une co-production entre les États-Unis et l’Europe n’a pas trouvé son public, trop sombre et trop inclassable à la fois. Pendant ce temps là, de l’autre côté de l’Atlantique, les scénaristes Michael Miner et Edward Neumeier, accompagnés de leur producteur Jon Davison, ne parviennent pas à mettre la main sur le moindre réalisateur pour mettre en scène leur premier scénario, le bien nommé Robocop.

Genèse métallique

Souvent rembarrés à cause d’un titre trop enfantin, ils commencent à perdre espoir. Barbara Boyle, sous-directrice chez Orion (la boîte de prod détentrice du script), leur soumet l’idée d’envoyer le manuscrit à Paul Verhoeven, dont elle a particulièrement apprécié le dernier long-métrage en date. Familier avec certains de ses travaux hollandais, Jon Davison s’exécute, ne croyant pas une seule seconde à ce que le réalisateur, presque quinquagénaire et non habitué à ce type de production, accepte. Et en effet, Verheoven ne parvient pas à dépasser les vingt première pages, tellement le script lui paraît débile et abscons. Pourtant, sous les conseils de sa femme qui a récupéré l’objet au fond de la poubelle, il accepte de lui redonner une chance. Elle avait vu juste.

Derrière ce projet d’action SF un peu primaire, se cachent plusieurs niveaux de lecture, et la possibilité de mettre en scène une satire décapante et iconoclaste de la société américaine des années 80. Robocop constitue un virage à 90 degrés dans la carrière du hollandais, mais également la rencontre explosive d’une sensibilité européenne centrée sur les personnages, les enjeux sociaux et à la facture crue, avec un script yankee pétardant et manichéen. Après avoir donné son feu vert à la surprise générale, la rencontre entre Verhoeven et les deux scénaristes fera des étincelles. Le metteur en scène pousse chaque point du scénario dans ses retranchements, pour aboutir à une œuvre corrosive et ultra-violente qui marquera le 7e art.

L’Omni Cartel Products (OCP), un important conglomérat militaro-industriel tentaculaire ayant la main mise sur l’armement, les prothèses médicales ou encore la fabrication de robots, vient d’obtenir la gestion de la police de Détroit. La fin du service public ne se fait pas sans heurts face aux coupes budgétaires de la corporation, et une grève des forces de l’ordre se dessine. Dans ce contexte tendu, Alex Murphy rejoint sa nouvelle affectation dans un district réputé difficile. Dès sa première patrouille il est exécuté par la bande de malfrat qu’il poursuivait. Mais sa mort ne sera pas veine. Les dirigeants de l’OCP voient là l’occasion de créer une nouvelle unité policière redoutable pour combattre le crime qui gangrène la ville. A partir de ce qu’il reste de l’agent Murphy est créé Robocop.

Suite à son travail non officiel sur Blade Runner avec l’équipe déco, le jeune scénariste Ed Neumeier souhaitait parler d’un homme qui devient machine plutôt que d’un robot joué par un être humain, dénué du moindre élément mécanique. Il s’interroge déjà, à une époque ou les machines envahissent de plus en plus le quotidien des sociétés occidentales, sur la potentielle fusion à venir entre une entité humaine et robotique. Dorénavant machine au gabarit intimidant, que reste-t-il de l’homme derrière cette lourdeur métallique ?

La passion de Murphy

Son parcours intime constitue le principal arc narratif du récit, son identité refaisant progressivement surface au fil de ses péripéties : retrouvailles avec ses bourreaux, avec son ancienne partenaire ou encore visite de son domicile désormais vide. Assailli de flashs constituant les fragments de sa famille disparue, il reproduit dans un second temps des gestes et paroles de son vivant, trahissant la persistance d’une présence derrière la machine, que certains qualifieront d’âme. Alors que tout refait surface, malgré les brides installées par l’OCP, Murphy s’engagera dans une traque sans merci à la poursuite de ses meurtriers, retrouvant in fine son visage, comme artefact de son identité et d’une humanité retrouvée.

Derrière cette quête primale, Verhoeven met en scène son fantasme de toujours, l’incarnation d’une figure christique. Fasciné par la vie de Jésus de Nazareth (son ouvrage dédié paraîtra en 2015), plus que par le personnage spirituel, il applique ce cheminement au parcours existentiel de l’agent Murphy. Sa mise à mort au début du film apparaît comme une crucifixion modernisée, où les clous sont remplacés par des décharges de fusil à pompe (ce n’est pas un hasard si la première amputation concerne sa main) et la croix par le sol crasseux d’un entrepôt abandonné.

Dès lors, la naissance de Robocop n’est pas le point de départ d’une entité mécanique indépendante, mais la résurrection de Murphy, sous les yeux ébahis de ses ouailles, vecteur d’une politique/foi dictée par une puissance plus grande que lui. Le fils de Dieu est devenu le fils de L’OCP, machine apportée aux hommes pour distribuer les pains et répandre le sang/vin. C’est Satan qui a tué Jésus de l’aveu même du réalisateur. Dans le genre provoc’ blasphématoire, le hollandais violent répond présent comme à son habitude.

Autant pour appuyer cette idée que pour simplement réussir son traitement premier degré, Verhoven réussit de façon exceptionnelle à parfaitement iconiser son protagoniste. Il le doit en partie au travail méticuleux de son interprète Peter Weller, qui a travaillé d’arrache-pied jusqu’à obtenir cette gestuelle si reconnaissable, en visionnant notamment le jeu outrancier de Nikolaï Tcherkassov dans Ivan le Terrible d’Eisenstein. Sa démarche apparaît robotique et saccadée, mais pas dénuée d’une certaine imperfection humaine. Ajoutée à un costume inconfortable et des séances de maquillage de plusieurs heures (six pour le dernier acte à visage révélé), Robocop est ancré charnellement dans son environnement sans pour autant sembler ridicule.

L’équipe le savait, pour réussir le film, il fallait à tout prix réussir leur policier robot. Mais la partition de Weller ne serait rien sans la brillante mise en scène du réalisateur hollandais, qui sur ce coup, doit beaucoup aux astuces du superviseur des effets spéciaux, le légendaire Rob Bottin (The Thing, Total Recall). Si l’apparition de l’entité robotique est restée gravée, c’est grâce à une économie de moyens et une montée de tension implacable. Plutôt que de filmer frontalement Robocop dès sa première apparition, comme prévu à l’origine, Bottin suggère à Verhoeven de le montrer progressivement.

On voit d’abord sa propre vision subjective, puis un point de vue éloigné nous le montre de dos avant qu’il défile derrière une vitre floutée. Les sons lourds de ses pas combinés à la surexcitation des policiers et à leurs yeux écarquillés, suffit à rendre immédiatement iconique et légendaire sa première apparition. Comme évoqué précédemment, tout ça serait vain sans la réalisation maîtrisée de Verhoeven : un rythme impeccable, des plans millimétrés, une facilité déconcertante pour faire exister ce monde et ces personnages, tout en imbriquant chaque trame jusqu’au climax libérateur.

Satire dans tous les sens

Multipliant les scènes cultes, de l’exécution initiale au bain de sang final, en passant par le trauma de son héros et les machinations politiques en fond, le film est un concentré d’efficacité et de divertissement imparable. Ultra-violent et iconique, appuyé par les compositions lyriques de Basil Poledouris (Conan le Barbare, L’Aube Rouge), dont le thème principal fait partie des plus grandes réussites musicales de la décennie, Robocop ne bénéficierait pas d’une telle aura sans toute l’ironie mordante qui le compose. Fidèle à sa réputation Verhoeven livre une œuvre critique, qui ne se cache pas derrière un second degré moqueur ou cynique.

Il appartient à cette race de réalisateurs beaucoup trop rares aujourd’hui (on pense au regretté Wes Craven), qui parviennent à maintenir à la perfection l’équilibre entre une proposition premier degré à l’efficacité redoutable et un récit si manichéen et absurde qu’il constitue aussitôt, et sans atténuer le plaisir de visionnage, une satire grinçante de nos sociétés contemporaines. Ce sera sa marque de fabrique lors de son passage à Hollywood, où Starship Troopers constituera le paroxysme de cette méthode. Derrière ses atours de blockbuster explosif et décérébré, se dessinera une parodie féroce de l’impérialisme américain et du fascisme, sous forme d’un immense tract de propagande belliqueux. Un accident invraisemblable, inenvisageable aujourd’hui, mais une bénédiction pour les amoureux d’un cinéma rentre-dedans.

A travers l’OCP, Robocop égratigne le corporatisme galopant, les firmes multi-nationales phagocytant les États et les dérives de la privatisation à tout va, crucifiant de l’aveu même des scénaristes le capitalisme yankee hors de contrôle. Années 80 obligent, c’est avant tout une réaction à l’ultra-libéralisme des années Reagan, qui ont vu l’intervention de l’État se réduire comme peau de chagrin au profit d’un marché toujours plus vorace, ainsi que la mise en place de la théorie fumeuse du ruissellement, privilégiant plus que de raison les grandes entreprises (une philosophie bien connue du citoyen français qui attend toujours d’en voir la couleur).

Cet organisme privé, avec ses cadres impayables, arrogants, carnassiers, à la recherche d’une prévisibilité et d’un rendement toujours plus intenables, qui n’hésitent pas à frayer avec les criminels (la fin justifie les moyens), anticipe de quatre ans les yuppies au bord de la rupture d’American Psycho de Breat Easton Ellis, entre appétit insatiable et narcissisme décadent. Dès lors, le Robocop n’est plus que la matérialisation de cet ultra-libéralisme, machine soumise à la volonté du tout puissant Dieu Dollar. Il est l’arme ultime, soumise, obéissante et dépossédée du libre arbitre, en vue d’exécuter toutes les tâches pour lesquelles il a été programmé. Contrairement à ses alter-egos humains, il est disponible 24h/24 et dépourvu du moindre besoin biologique.

Complètement désincarné, exécutant froidement ses missions, il apparaît comme une aberration dans une branche du service public censée être au contact de la population. Un secteur où malgré toutes les horreurs et difficultés du quotidien, l’agent sert de relais humain, avec toute l’empathie que cela nécessite. Se greffe ainsi la grève du corps policier au cœur du film, relais des difficultés croissantes suite à leur privatisation (coupes budgétaires notamment), mais également la peur d’être remplacé par des machines plus performantes, infatigables et donc favorisées par le grand capital.

Et Hollywood fut à ses pieds

En bon terroriste filmique, Verhoeven enfonce le clou à travers les nombreux intermèdes journalistiques et publicitaires intégrés tout au long du visionnage. Si les infos télévisées font état d’un monde en déliquescence mais annoncé par un sourire tout en émaille étincelant, on retiendra surtout les réclames corrosives à l’humour noir, très noir. On pense à ce cardio-chirurgien qui vante ses prothèses en évoquant de possibles réductions d’impôt sur un ton faussement rassurant, ou encore le jeu de société Nukem, à partager évidemment en famille, où il est temps d’aller exploser son adversaire à coup de missiles nucléaires avant d’être soi-même la victime. Hilarants et mal élevés, ces spots sont brillamment intégrés au fil de la narration, sans transition, évitant ainsi tout recul ou prise de distance.

La mise en scène place tous ces éléments (film, journaux, publicités) sur un même pied d’égalité, renforçant la virulence du propos et sa satire. Au-delà d’un film mariant avec succès l’action à la science-fiction, bénéficiant du soin maniaque d’une équipe talentueuse à tous les postes et dévouée, Robocop marque l’entrée fracassante du hollandais violent sur la scène internationale. D’abord vu comme un erzats de Terminator suite au succès du long-métrage de James Cameron, le film a rapidement prouvé qu’il avait beaucoup plus à offrir.

Œuvre d’anticipation tendant un miroir à peine déformé des dérives de son époque, le sous-texte ne prend jamais le dessus sur la proposition viscérale de cinéma Cyberpunk qui nous est proposée. Rares sont les metteurs en scène à lier aussi intelligemment le discours à l’image, à l’heure où nombre d’entre eux se complaisent dans des diatribes verbeuses qui oublient la fonction d’un art avant tout sensitif. En livrant sans doute ici son meilleur film (cela reste un avis personnel), Verhoeven était bien parti pour faire exploser Hollywood et sa morale lors de la prochaine décennie. On aurait encore bien besoin de ses services aujourd’hui.