Réalisateur : Stuart Gordon

Année de Sortie : 1986

Origine : États-Unis

Genre : Horreur

Durée : 1h26

Le Roy du Bis : 8/10

Thibaud Savignol : 7/10

Le Sixième Sens

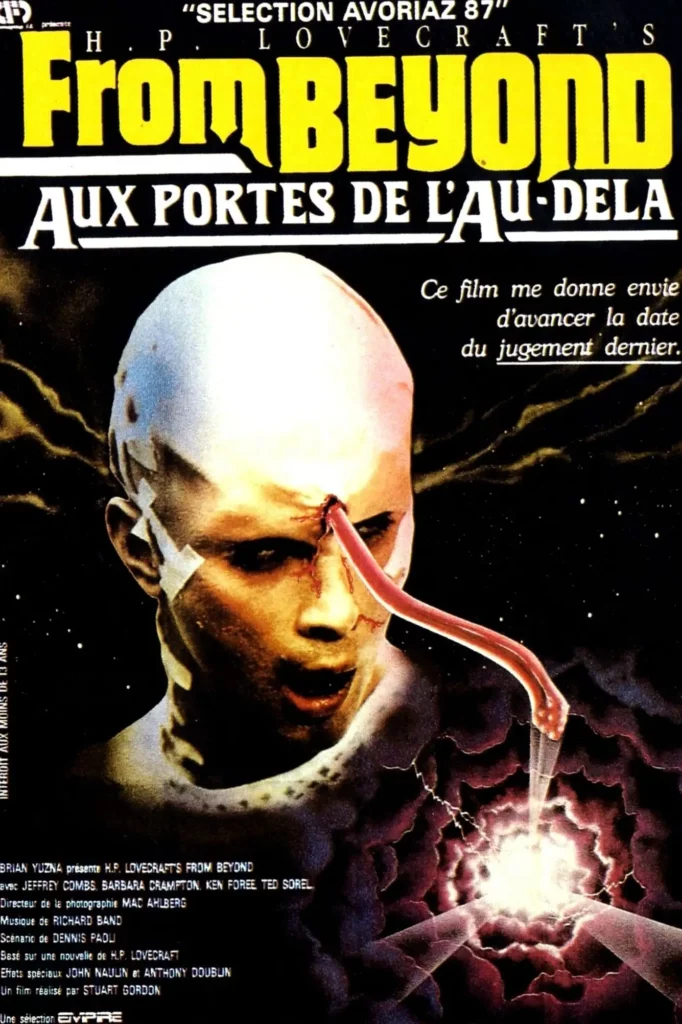

Après le succès incroyable de Re-Animator, son producteur Charles Band voit grand et investit dans les studios Dinocita en Italie afin d’y établir les quartiers de sa société de production Empire Pictures. Le nouveau nabab de la série B souhaite mettre sur pied une nouvelle adaptation lovecraftienne en réunissant l’équipe gagnante. L’objectif est de permettre à son réalisateur Stuart Gordon, qui vient alors de signer un contrat de trois films, de dévoiler l’horreur indicible habituellement occultée des descriptions de l’écrivain.

Le Lovecraft du Hard

From Beyond sera l’occasion pour Gordon de proposer un nouveau cauchemar gore et déviant. C’est ainsi qu’il s’attelle à l’écriture du scénario avec son compère coproducteur Brian Yuzna ainsi que Dennis Paoli (l’idée du cunnilingus ensanglanté avec une tête de zombie c’était lui). La musique sera confiée à Richard Band, la photographie à Mac Ahlberg tandis que le casting réunit le duo Jeffrey Combs et Barbara Crampton devant la caméra.

Au cours d’une expérience le docteur Tillinghast parvient à ouvrir un portail vers une autre dimension grâce au Résonator, un appareil permettant de stimuler la glande pinéale de son utilisateur. Cet appendice altère la perception de la réalité d’où émane une galerie de créature (un ver géant, des anguilles et méduses carnassières). En réalité, cette recherche scientifique n’est pas tant motivée par la quête du savoir que par celle du désir obscène du Dr Pretorius qui, lassé de ses rapports fétichistes et de ses jeux sexuels, souhaite atteindre un nouveau stade de jouissance.

La glande pinéale sécrétant la mélatonine permet de réguler le développement sexuel. La sensation de plaisir et d’excitation se met alors à bondir sous l’effet des radiations, jusqu’à que ce que l’appendice finisse par sortir du front comme un escargot de sa coquille et s’agiter frénétiquement comme une bi… Enfin, vous avez compris. Et plus les sujets seront mis au contact de ces résonances au pouvoir désinhibant, plus ils voudront éprouver ce sentiment malgré les dangers permanent que cela occasionne.

Nouvelle paraphilie

Évidemment, il n’y avait rien de cette quête d’un nouveau point G dans la nouvelle d’origine, Lovecraft n’ayant jamais été très porté sur la chose. Ces connotations sexuellement chargées reflètent néanmoins tout le propos du scénario mêlant le plaisir charnel à celui de la souffrance psychique. En effet, l’orgasme ne peut être atteint que par la libération d’endorphines puissantes.

L’érotisme sous-jacent de Re-Animator revêt ici une importance de premier plan, ce que Gordon tend à souligner lors de séquences ne souffrant d’aucune forme d’ambiguïté entre les mutations physiologiques du docteur Prétorius, la castration synaptique du docteur Tillinghast à coup de dents ou bien l’utilisation d’un l’extincteur dont la substance blanchâtre met fin au fantasme. « More is never enough » comme avait coutume de dire le cinéaste.

Contrairement à ce que le film pourrait laisser penser, les véritables monstres du film ne sont pas ceux entraperçu dans son second niveau de réalité, mais bien cette addiction vorace finissant comme le porno par nous ravager le cerveau. Cette dépendance consume les individualités se transformant en monstre lubrique (la scène où Bubba confronte le docteur McMichaels en lui montrant son reflet dans le miroir ainsi que la zombification du docteur Tillinghast).

Pour l’occasion, Stuart Gordon se lâche et développe un univers fantasmagorique et cauchemardesque chargé de symboles phalliques, et d’orifices. Ces effets spéciaux protéiformes et organiques sont l’œuvre de John Carl Buechler (Troll) accompagné d’un certain Mark Shostrom (Les Griffes de la nuit, Evil Dead). Barbara Crampton donne elle aussi du corps à son interprétation passant d’une psychiatre empathique et réservée à une bête de sexe dominatrice, s’abandonnant au plaisir charnel.

L’actrice acceptera de poser pour un numéro de Playboy, devenant l’égérie du studio, et la source de fantasme d’une génération d’hommes. Malheureusement, le public partagé entre le sentiment de fascination et de répulsion ne s’y retrouvera pas, pas plus que la critique spécialisée de l’époque regrettant le manque de discernement et de suggestion opéré par son réalisateur. Autres temps, autres mœurs, les plus réceptifs apprécieront néanmoins de se faire titiller la glande pinéale et plus si affinités.