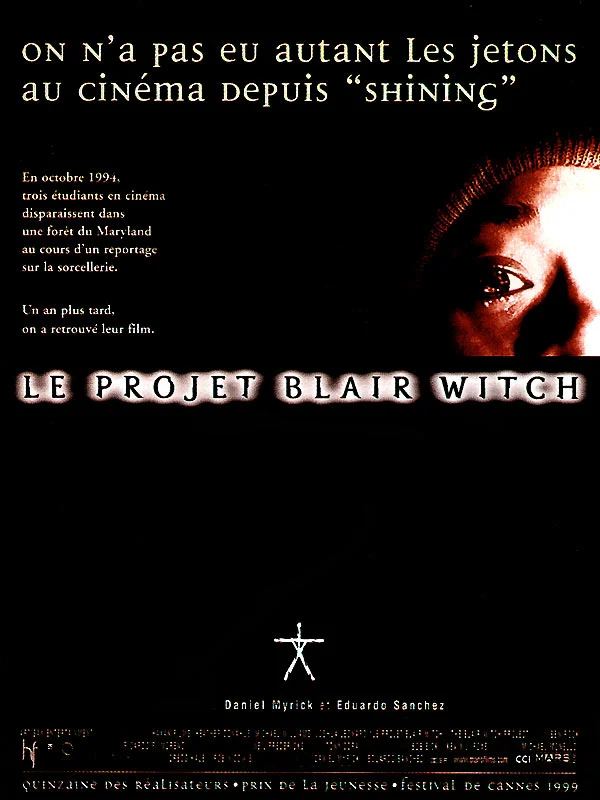

Réalisateurs : Eduardo Sánchez et Daniel Myrick

Année de Sortie : 1999

Origine : États-Unis

Genre : Forêt Hantée

Durée : 1h27

Le Roy du Bis : 10/10

Thibaud Savignol : 8/10

Ma Sorcière bien aimée

A l’été 1999 un petit film d’horreur en apparence anodin provoque un raz de marrée mondial. Présenté comme le témoignage filmique des derniers jours de trois jeunes étudiants disparus en 1994, son succès a été savamment préparé tout au long de l’année. Bénéficiant d’une campagne marketing jusqu’à là inédite, organisée autour de rumeurs quant à la véracité des faits, celle-ci est notamment légitimée par le mokumentaire (faux-documentaire) Curse of the Blair Witch, diffusé dans les salons américains quelques jours avant la sortie du Projet Blair Witch. Ce dernier rapporte 250 millions de dollars à travers le monde pour un budget de 50 000 (en réalité plutôt 500 000 dollars suite aux différents reshoots, au travail sur le montage et à la publicité).

Le Found-footage définitif

Sorti au moment propice, où les nouvelles technologies numériques commençaient à envahir les foyers, le film reprend à son compte le principe du Found footage initié par des films comme Cannibal Holocaut et Last Broadcast, mais le pousse à son zénith en retirant tout élément parasite. On nous propose seulement les images filmées par les trois disparus, et rien d’autre. Pas d’introduction, de voix-off, de commentaire ou de mise en scène de l’objet retrouvé. Les images sont censées être brutes, pures et révéleront ce qui s’est vraiment passé. Et surtout, ce n’est pas un film.

Lorsqu’ils s’associent au début des années 90 lors de leurs études en cinéma, Myrick et Sanchez se découvrent une passion commune pour les vidéos de phénomènes paranormaux. Ils les trouvent plus effrayantes que les films d’horreurs traditionnels. De là naît cette idée de fusionner les deux et de proposer à leur tour le film de terreur ultime. Il faut donc que la réalisation soit la plus tangible possible, que l’on croit sans douter aux images qui nous sont proposées, que la suspension d’incrédulité foute le camp une bonne fois pour toutes.

Conscients que malgré tous leurs efforts le résultat final ne pourra valoir comme miroir de la réalité, la campagne marketing a pour but d’asseoir l’authenticité des images dévoilées, leur retirer le statut de «film», les dénuer de toute interférence et en faire la preuve absolue d’une véritable disparition. Mais au-delà du monstrueux canular fomenté autour du Projet Blair Witch, qu’en est-il de ses qualités filmiques intrinsèques ? Le résultat en dit long sur le pouvoir protéiforme du cinéma, comment cent ans après sa création il peut renouveler des histoires qui ont traversé les siècles.

Car le Projet Blair Witch ne raconte rien d’original en soi : une forêt maudite, une sorcière vengeresse et des disparitions étranges. On a presque affaire à une base scénaristique de film d’horreur de série B comme il en existe des centaines. Pourtant, c’est bien là que réside l’intelligence du propos. En s’appuyant sur un récit simple et universel, le film peut toucher aux terreurs les plus profondes de l’âme humaine, renouer avec des peurs primitives. Tout le monde a un jour entendu une légende urbaine ou été confronté à ce genre de récits, à la lisère du surnaturel. Ainsi, accrochant rapidement son spectateur par un postulat simple et efficace, et permettant un sacré gain de temps quand à la compréhension des enjeux, le film peut faire tourner à plein régime son procédé dès les premières minutes.

Randonnée de la terreur

Les trois protagonistes, après quelques interviews réalisés auprès des badauds du coin en guise d’exposition, prennent rapidement le chemin de la forêt de Blair. Et de créer une montée d’anxiété par les seules paroles des habitants, sans le moindre effet de style. Le réalisme du film est garant de son authenticité. Tout repose sur la suggestion et l’imagination du spectateur. Le récit doit donc perpétuellement respecter un équilibre précaire, où la moindre sortie de route serait fatale. La simplicité du propos permet aux réalisateurs de titiller nos peurs enfouies, voir enfantines. Jouant sur l’identification aux protagonistes, impossible ne pas se sentir mal à l’aise lorsqu’ils se perdent en forêt, que la panique pointe le bout de son nez ou qu’ils arpentent les bois en pleine nuit, munis de leurs seules lampes torches.

Le film renoue avec cette peur ancestrale qu’est la peur du noir, et par extension de l’inconnu. Ce qu’on ne voit pas nous terrifie. Pour optimiser cette sensation de réalisme et paradoxalement d’amateurisme (ou l’inverse), les acteurs ont été lancés en pleine forêt pendant une semaine. Des indications leurs étaient fournies, inscrites sur chaque nouvelle bobine utilisée, afin de diriger un minimum la progression dramatique. Censés réaliser leur propre documentaire, ils n’étaient cependant pas à l’abri des improvisations des deux réalisateurs. Harcelés et parfois privés de nourriture, le point culminant se produit en pleine nuit, lorsque le directeur artistique, habillé en collants de la tête aux pieds, terrorise le petit groupe installé dans les tentes.

La séquence à l’écran donne une Heather Dnahue horrifiée, courant à travers bois, se sentant poursuivie par une forme méconnaissable. La frontière entre fiction et réalité s’efface pour décupler le ressenti. Le film n’a ainsi de cesse de s’enfoncer dans l’horreur sans autre artifice que l’effroi palpable de ses protagonistes, pris au piège de cette forêt maudite, jusqu’à son final tétanisant au cœur du Mal. Mais si l’émotion est vécue au centuple, c’est bien grâce à son dispositif filmique.

Car pour transcender un pitch classique et un genre ultra-codifié, il fallait une sacrée dose d’originalité. Le coup de génie du film a été de créer une terreur familière en brisant définitivement le quatrième mur tout au long des 81 minutes. Le projet, au-delà de son coup marketing, s’est évertué à briser les règles grammaticales du cinéma dit traditionnel, dans sa forme elle-même. Le dispositif est totalement apparent et cherche à se rapprocher d’un filmage amateur. Pour être sûr de son coup, les réalisateurs ont donné deux caméras à leurs acteurs.

Un nouveau régime d’images

La première, une 16mm pour filmer le documentaire, qui, malgré un aspect professionnel se rapproche déjà d’une forme plus réaliste débarrassée de l’aspect fiction. Mais c’est surtout la seconde au rendu numérique, et donc antithèse totale d’une production cinématographique encore sur pellicule, qui renforce la proximité comme rarement vu jusqu’à là dans une salle de cinéma. Le but est d’obtenir ce rendu si reconnaissable, similaire à ce que filment désormais les gens équipés de caméscopes au quotidien. En obtenant une image amateur opposée à celle du reportage, l’impact est d’autant plus fort et fait du making-of une preuve irréfutable de la véracité des faits. En jouant sur l’aspect premier du cinéma (caméra et image), les deux réalisateurs renouvellent entièrement notre rapport à l’horreur.

Loin des monstres de la Universal, la terreur la plus forte est peut être avant tout la plus humaine, celle résultant d’une empathie totale envers les individus qui nous font face, dont la frayeur se propage au-delà de l’écran. En parvenant à recréer une saisissante copie du réel, ils brouillent les frontières de notre rapport à l’image et tentent par tous les moyens de détruire notre mise à distance du médium. Il est également intéressant en 2023 de constater l’impact d’une représentation numérique dégradée/de basse qualité. Pourtant abreuvés que nous sommes d’images toujours plus définies, leur vision accentue la peur et semble au-delà de tout soupçon, comme associées à des images d’archives, témoignages d’un passé enfoui.

Le rendu caméscope provoque ce sentiment d’être au plus proche du réel. Parce que pas entièrement reconnaissable derrière son aspect baveux il garderait un mystère avec lui. Comme si une image à déchiffrée, dénuée d’un sens immédiat, se trouvait être plus légitime qu’un cadre entièrement lisible. Rendu possible grâce aux évolutions technologiques, le Projet Blair Witch fut en phase avec son époque, ce qui explique en partie son succès. Tout en s’inspirant de films l’ayant précédés, il parvient à renouveler le cinéma d’horreur par une forme innovante, à la lisère du témoignage amateur. Poussant le curseur du réalisme à son maximum, laissant infuser l’imagination du spectateur, il se pose en sommet de terreur, pourvoyeur d’une véracité souvent palpable.

Impossible à réitérer aujourd’hui, le long-métrage a bénéficié à sa sortie d’une promotion clairvoyante, s’appuyant sur la pulsion voyeuriste du spectateur associée à des images à la sincérité troublante. Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, il est indéniable que le Projet Blair Witch a transfiguré le cinéma d’horreur à jamais. A l’instar d’Halloween en son temps pour le slasher, il n’est pas l’inventeur d’un genre mais constitue son représentant le plus pur, le plus définitif. Souvent imité jamais égalé, il continue encore à l’heure actuelle de questionner notre rapport aux images, à l’horreur et à la captation du réel. Et impossible aujourd’hui de sa balader en forêt l’esprit serein.