Réalisateur : Danny Cannon

Année de Sortie : 1995

Origine : États-Unis

Genre : Stallone Movie

Durée : 1h36

Le Roy du Bis : 6,5/10

Thibaud Savignol : 3/10

I Am the Low !

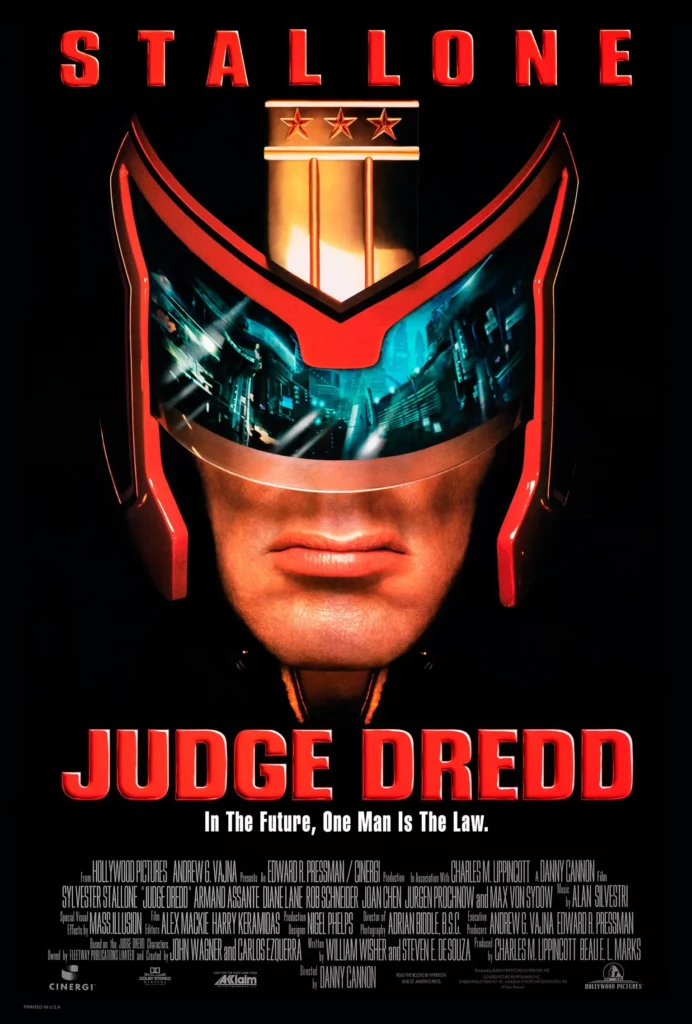

Listant les différences entre le comic book et le film, Wikipédia nous indique que contrairement au long-métrage, Judge Dredd ne retire jamais son casque dans l’œuvre papier. Si il vient à l’enlever, il est soit positionné de dos, soit un élément du décor cache son visage. Facteur révélateur, le visage ici toujours visible de Sylvester Stallone confirme le statut de l’acteur dans l’industrie de divertissement hollywoodienne au milieu des années 90.

Une adaptation au forceps

Malgré l’échec des comédies L’Embrouille est dans le sac et Arrête ou ma mère va tirer, il vient de signer coup sur coup deux immenses succès deux ans plus tôt : Cliffhanger et Demolition Man. Alors que le premier bénéficie de décors naturels propices à des cascades démesurées à l’image de sa star, le second est devenu depuis un petit classique de SF tendance action. Fort de cette dernière expérience, Stallone rempile pour un nouveau blockbuster futuriste. Appelé suite à la défection d’Arnold Schwarzenegger, il enfile le costume du Juge Dredd, redresseur de torts aux méthodes expéditives.

Rendant immédiatement le projet bankable et rassurant les investisseurs (on parle tout de même de 90 millions de dollars, une somme à l’époque), sa mégalomanie se chargera de compliquer un tournage qui n’en avait pas besoin. Si Danny Canon souhaite réaliser une satire sombre et violente, dans l’esprit de la bande dessinée, Stallone souhaite réitérer le mélange d’action et de comédie qui avait fait le succès de Demolition Man. Difficile pour un jeune réalisateur inexpérimenté, aux commandes d’un tel projet à seulement 27 printemps, de contrarier les choix de sa vedette principale.

Cette tension se ressent à la vision du résultat, sorte de long-métrage bicéphale, incapable de choisir une ligne directrice et de s’y tenir. Le Juge Dredd, qui fait respecter la loi avec un zèle quasi mystique, est du jour au lendemain accusé d’un double meurtre. Une terrible machination œuvre à l’ombre, cherchant à ressusciter le projet «Janus», une armée de clones pouvant faire régner définitivement l’ordre à Mega City One. 2139 et ambiance cyberpunk oblige, le film propose forcément son lot de décors futuristes, d’armes et de gadgets créés pour l’occasion.

Difficile d’éviter l’influence de Blade Runner, dans sa manière de construire une ville verticale, où les hauteurs réservées aux nantis s’opposent aux limbes de la cité, surpeuplées d’une faune misérable, hostile et délinquante. C’est là qu’officie le Juge Dredd, affrontant révoltes populaires et grande criminalité. Rien de bien neuf dans le genre, entre stratification sociale, surpopulation, ultra violence et défi humanitaire. On ne peut pas lui jeter la pierre non plus, le comic book datant de 1977, et le mouvement cyberpunk restant lui même très codifié.

CyberNul

C’est dans son exécution que le film se plante dans les grandes largeurs. L’introduction parvient à nous immerger dans ce futur déliquescent, mais rapidement le projet commence à flancher. L’arrivée de Stallone, hurlant le célèbre «I am the Law» en plein tirs croisés, affiche les ambitions du long-métrage, à savoir une œuvre à la gloire de sa star en justicier intrépide et droit. Et c’est bien là qu’on ressent l’emprise qu’exerce désormais l’acteur sur les projets bâtis en son nom. Il y a toujours eu cette ambiguïté depuis le premier Rocky, entre le rôle et l’interprète. Mais avant tout, on sentait que Sylvester devenait Rocky. Désormais, c’est Dredd qui devient Stallone.

On ne voit que lui, il écrase de son poids chaque centimètre de pellicule. Pire, son surjeu ne fait qu’accentuer son délire mégalo. Le public n’étant pas dupe, il obtient le Stinkers Bad Movie Award du pire acteur et est nommé dans la même catégorie aux Razzies Awards. Dans sa volonté d’accentuer la partie comique du film, il a débauché Rob Schneider, sûrement le sidekick le plus insupportable de la décennie. Inconsistant dès sa première apparition, il nous achève une fois flanqué aux basques de Dredd dans la seconde partie. Humour lourd voire inexistant, contretemps comique permanent, il plombe à lui seul une bonne partie du long-métrage.

Au-delà de ces deux comédiens qui rendent la vision du film désagréable, pas grand chose ne parvient à relever le niveau. La mise en scène est générique au possible, le rythme est désincarné, enchaînant les péripéties sans entrain et Steven de Souza, scénariste de Piège de Cristal, paraît beaucoup moins inspiré quand il s’agit d’adapter une bande dessinée. Mis à part des costumes plutôt réussis designés par Versace, le look général du film apparaît plutôt grossier, trop proche d’un style comic book, flashy et factice. Seule la musique d’Alan Silvestri surnage dans cet océan de médiocrité. Ses mélodies puissantes et orchestrales parviennent à dynamiser une réalisation sacrément mollassonne. On se raccroche à ce qu’on peut.