Réalisateur : James Watkins

Année de Sortie : 2024

Origine : Royaume-Uni / États-Unis

Genre : Thriller Pervers

Durée : 1h50

Thibaud Savignol : 7/10

Sortie en salles : 18 septembre 2024

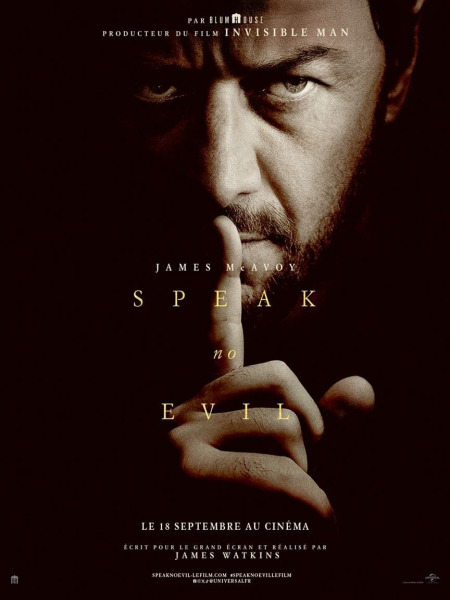

L’Enfer, c’est les autres

Impossible de nier d’entrée de jeu la difficulté pour ce genre de film à maintenir son suspense. Le synopsis en lui-même révèle évidemment que quelque chose cloche, que nos protagonistes risquent d’être mis à mal lors de leurs pérégrinations. Ajoutées à cela des affiches inquiétantes et une bande-annonce qui en montre sûrement trop pour le bien du film, on commence le visionnage avec la ferme intention de voir une amitié naissante partir en vrille. Un compte à rebours se met place, jouant avec les nerfs du spectateur quant à la révélation qu’il est venu chercher.

Malaise social

Heureusement, le producteur Jason Blum a eu le nez fin et a su s’entourer d’un réalisateur de talent, bien trop rare sur grand écran, pour rendre justice à un script tendu et pervers. Après avoir secoué les spectateurs en 2008 avec son féroce Eden Lake, puis terrifié le public via son très bel hommage à la Hammer dans La Dame en Noir, le bougre n’a rien sorti depuis 2016 et le plutôt raté Bastille Day. Ayant prouvé son habilité à mixer le sous-texte social au thriller pur et dur, James Watkins apparaît comme un choix plus que pertinent.

La narration suit deux familles qui sympathisent durant leurs vacances en Italie, chacune ayant un enfant du même âge. En adoptant immédiatement le point de vue de ces américains récemment installés à Londres, le film se place du côté d’une certaine normalité, voire même banalité (discrétion et respect des conventions). En une poignée de séquences, le couple anglais qui leur fait face apparaît comme plus décontracté, plus fou, plus libre, et devient dès lors un objet de fascination, figurant l’Autre que l’on voudrait être mais que l’on est pas, ou trop rarement.

Notamment dans le rapport qui se tisse entre les deux hommes, renvoyant l’hyper-virilité de l’un à l’ego défaillant de l’autre. Le couple américain accepte ainsi l’invitation à passer un week-end au plus profond de la campagne anglaise. Dès lors, les hôtes vont se montrer de plus en plus entreprenants, mettant à mal les marqueurs sociaux et les rapports de domination. Le long-métrage ira jusqu’à questionner nos interactions sociales et notre hypocrisie de façade, mais aussi la difficulté à imposer ses propres limites.

Vingt Dieux !

Il n’est pas surprenant qu’un tel script fut offert à James Watkins. Eden Lake mettait en scène un jeune couple urbain pourchassé le temps d’un week-end à la campagne par une meute d’adolescents ultra-violents. Ainsi exposée, la corrélation entre les deux œuvres saute immédiatement aux yeux. Le réalisateur britannique réadaptait déjà à sa sauce les enjeux qui étaient au cœur des Chiens de paille de Sam Peckinpah, à savoir une opposition de classe qui découle de situations géographiques aux usages bien distincts : en gros l’affrontement entre les bouseux oubliés (chasse et survivalisme) et les bourgeois fiers de leur nouveau mode de vie (écologie et moralisme).

Si Eden Lake poussait cette logique dans un jusqu’au boutisme estomaquant à travers un discours frontal sur la reproduction sociale, Speak No Evil en est le versant moins radical, plus nuancé, mais qui n’oublie pas pour autant de mettre à mal la bien-pensance actuelle. Deux visions du monde s’affrontent, l’Autre apparaissant comme à la fois fascinant et terrifiant.

Au-delà d’un fond politique déjà bien ancré au cinéma de Watkins depuis ses débuts, le film est surtout un exercice de style sacrément réussi. Avec ses 1h50 au compteur et malgré une dernière partie qui aurait peut-être dû décoller un peu plus tôt, Speak No Evil apparaît aussi tendu que malaisant. Loin de l’oppressante course pour la survie de son Eden Lake, le metteur en scène distille ici un malaise bien plus palpable, latent et insidieux, fait de petits riens, de gestes, de regards, de mots et d’attitudes déplacés.

A l’image d’un élastique, Watkins ne cesse de tendre et de relâcher la pression, de faire monter chaque séquence dans les tours avant de faire machine arrière au moment où apparaît leur point de rupture. Les séquences n’en sont que plus crédibles et le spectateur s’identifiera sans mal à ces situations, où l’on est mal à l’aise juste ce qu’il faut sans pour autant prendre ses jambes à son cou face à son interlocuteur.

Bien aidé par des comédiens impeccables, et notamment un James McAvoy à la limite constante du surjeu mais dont la folie sous-jacente n’en est que plus terrifiante (son passage chez Shyamalan dans Split et Glass a laissé des traces), l’implication émotionnelle et la véracité des situations rend l’ensemble d’autant plus plausible. Cette montée en pression progressive, par à-coups de plus en plus virulents, culminera lors d’un dernier acte qu’il serait criminel de révéler en ces lignes, mais qui prouve que le réalisateur britannique n’a rien perdu de son agressivité filmique seize ans après Eden Lake. Une vraie maîtrise de l’espace et de la violence cinégique, couplé à un discours peut-être encore plus d’actualité que jamais, signent le retour en très grand forme de James Watkins. Plus qu’à espérer qu’il ne reste pas lettre morte.

Jeu des sept différences

Pourtant, il ne faut pas oublier que Speak No Evil est le remake d’un film danois sorti seulement deux ans plus tôt, qui avait fait sensation au festival de Sundance. Le film chroniqué ici est-il pour autant inutile ? On ne cédera pas au jeu des sept différences (par manque de temps et/ou d’envie), mais, fait assez rare, les deux long-métrages se complètent plus qu’il ne s’annulent.

Si le premier appartient plus au registre de la fable sociologique grinçante, avec une pointe de thriller, le second embrasse complètement cette dernière facette pour imposer une relecture un brin plus artificielle dans sa construction et ses mécaniques, mais qui gagne en efficacité et en tension. Là où l’œuvre danoise crée un malaise plus sous-terrain lors des deux premiers tiers, qui sont quasiment identiques d’un film à l’autre, la version américaine sort les muscles et prolonge souvent davantage les séquences pour rendre l’atmosphère irrespirable.

Cependant deux aspects diffèrent de manière significative. Le premier, la mise en scène du sexe et de la nudité, bien que présente à seulement trois reprises dans l’original, est clairement lissée par le cahier des charges hollywoodiens. Mais surtout, et ce pour la même raison, le final du film danois se voit impossible à reproduire pour une production estampillée grand public. La méchanceté assez inouïe de l’original laisse place à une explosion plus acceptable mais pas pour autant dénuée d’intérêt chez son cousin américain. De plus, budgets obligent, le film de Watkins oppose une image plus léchée, un enrobage plus soigné à la version danoise, assez brute et minimaliste. Libre à chacun de choisir son approche préférée, ou encore mieux, pourquoi pas les deux.