Réalisateur : Stuart Gordon

Année de Sortie : 1995

Origine : États-Unis

Genre : Horreur Châtelaine

Durée : 1h30

Le Roy du Bis : 7/10

Thibaud Savignol : 6/10

La Peau sur les os

Ils s’étaient donnés rendez-vous dans dix ans, ou presque… Charles Band alors en mal de grands films à son catalogue de production réunit une fois de plus l’équipe gagnante derrière Re-Animator et From Beyond (Brian Yuzna en moins après s’être définitivement brouillé avec lui), autour d’un nouveau projet. Comme souvent le scénario né d’un simple visuel promotionnel : un château hanté par une créature.

La Troisième Mi-temps

Lors de l’écriture du scénario, Stuart Gordon voit l’occasion d’y greffer une nouvelle lovecraftienne (The Outsider), en reprenant cette idée d’un homme amnésique après avoir vécu toute sa vie enfermé dans son château, avant d’apercevoir son reflet monstrueux dans un miroir. Pour pallier à cette intrigue souffrant d’une certaine linéarité narrative, Stuart Gordon élabore une dramaturgie dérangeante, dépeignant les états d’âme d’une cellule familiale dysfonctionnelle.

Comme souvent, Jeffrey Combs crève l’écran dans le rôle de ce mari torturé intérieurement, portant le poids d’un énorme fardeau (la mort de son fils), devant quotidiennement supporter les brimades d’une femme qui ne lui offre plus aucun réconfort. Lui qui espérait innocemment que cette paisible retraite permettrait de donner un nouvel élan à leur vie amoureuse ne trouvera que ténèbres, frissons et rancœur maladive.

Barbara Crampton n’est pas en reste dans le rôle de cette mère surprotectrice avec sa fille devenue aveugle suite à l’accident provoqué par une inadvertance de son père alcoolisé. Rebecca, interprété par Jessica Dollarhide (disparue des écrans depuis), temporise, souffrant d’une condition la privant de son adolescence. Elle est comme un oiseau emprisonné dans une cage qui n’a absolument rien de dorée.

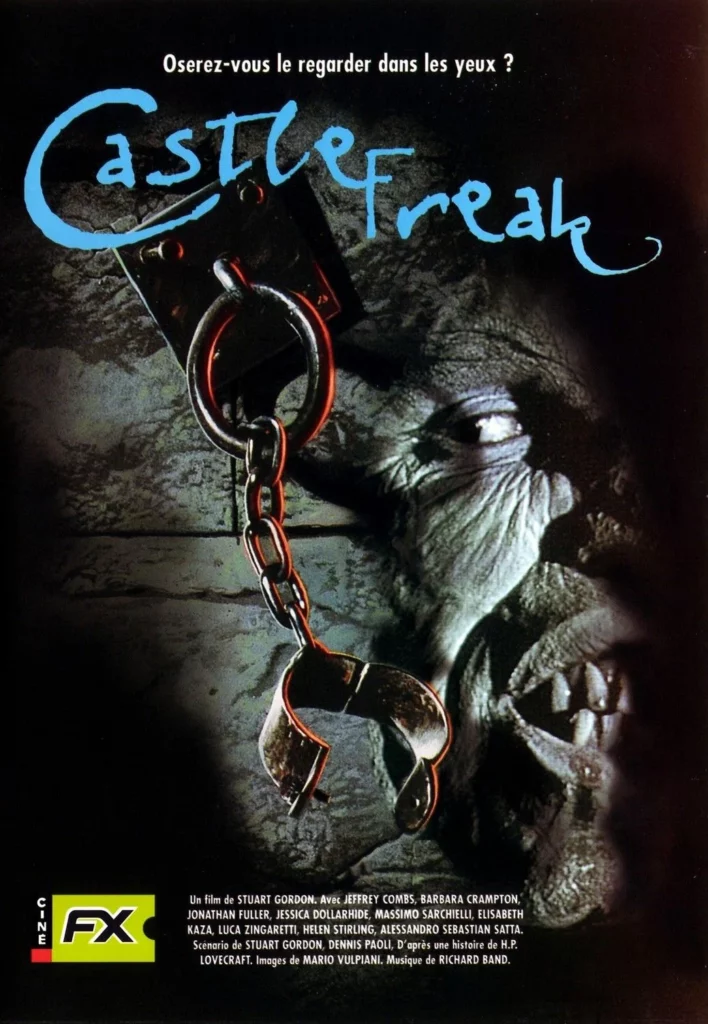

Mais la véritable star du film n’est autre que sa créature pathétique interprété par Jonathan Fuller. Entre le cannibale du Métro de la Mort, et les goules sauvages du Sous-sol de la Peur, Girgio n’est qu’un pauvre hère n’ayant n’ayant plus que la peau sur les os en raison d’un régime Dukan au pain sec et à l’eau. Son apparence monstrueuse reflète les mauvais traitements infligés par une mère tyrannique ne lui offrant que de violents coups de fouet dans la gueule. Le personnage porte les stigmates sur son corps mutilé et son visage balafré, recouvert d’un drap blanc, lui permettant de cacher partiellement ses difformités.

Face à cette bien maigre pitance Girgio va d’abord désosser le chat errant qui lui ôtait le sauciflard de la bouche, avant de briser ses chaînes pour gambader en toute liberté. Ses tentatives de socialisation vont toutes échouer face à l’incompréhension et la peur des résidents, avec lesquels il ne parviendra jamais à communiquer. Le mimétisme et la violence deviendront alors les seuls rapports auxquelles se conforter.

Au fond des oubliettes

Largement influencé par le fantastique italien, et les films de la gothique Hammer, le cinéaste exploite la richesse de son environnement pour insuffler une atmosphère lugubre et oppressante. Le sound design fait monter la tension lors des déambulations nocturnes dans les sinistres couloirs du Palais Ducale de Giove, ayant déjà servi de décor pour The Pit and the Pendulum. Selon la légende, le château ayant autrefois appartenu à Charles Band serait hanté par le fantôme d’une petite fille.

Castle Freak cède néanmoins à l’appel du sang et de l’érotisme (le coït ensanglanté), avant un ultime quart d’heure cauchemardesque d’un nihilisme absolu L’ambiance sombre et mature, et la mise en scène d’un académisme plus formel est probablement à mettre en corrélation avec le désaveu de la part du public cible s’attendant à retrouver l’horreur grand guignolesque de Re-Animator.