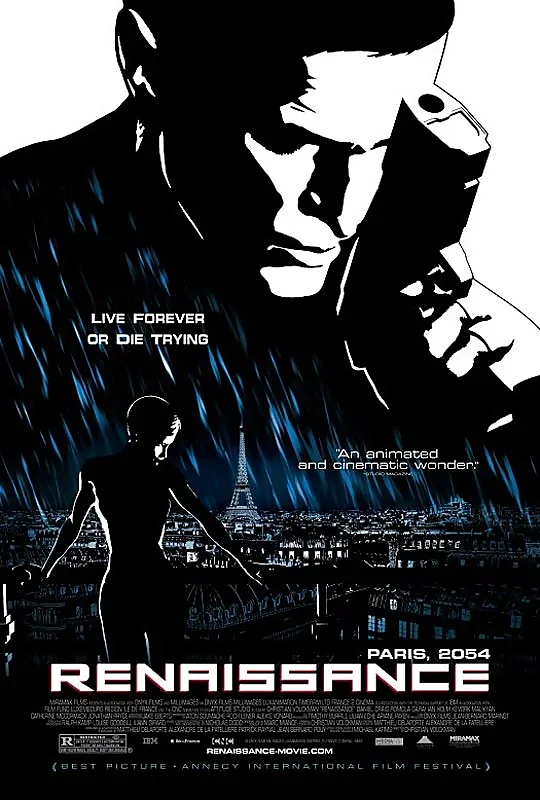

Réalisateur : Christian Volckman

Année de Sortie : 2006

Origine : France / Royaume-Uni / Luxembourg

Genre : Polar Animé

Durée : 1h45

Thibaud Savignol : 6/10

Cyber Paname

Première curiosité, les noms d’Alexandre de la Patellière et Matthieu Delaporte crédités comme scénaristes sur ce film de 2006. Aujourd’hui auréolés du (demi)-succès de la nouvelle mouture des Trois Mousquetaires et réalisateurs en 2024 du Comte de Monte-Cristo, ils signaient seulement leur second script pour le cinéma. En ce début des années 2000, leur plume était donc au service du cinéma d’animation français, récidivant même cinq ans plus tard sur Prodiges, sympathique série B de science-fiction qui anticipait d’un an le Chronicle de Josh Tank, où des gamins munis de pouvoirs surpuissants voyaient leur morale osciller entre une société à protéger ou un profit personnel.

Un pari fou

Un cinéma d’animation hexagonal mondialement reconnu, autant pour les classiques de Grimault (Le Roi et l’Oiseau) et Laloux (La Planète Sauvage) que pour ses productions plus modernes tels que le premier Moi,Moche et Méchant ou tout récemment le succès planétaire de Miracoulous avec son budget pharaonique de 80 millions d’euro. Après la tentative en 2003 de Chris Delaporte et Pascal Pinon de proposer le premier film d’animation français en 3D avec Kaena, la prophétie, dans le sillage du film Final Fantsy sorti deux ans plus tôt, Christian Volckman passe lui à la vitesse supérieure en 2006 avec Renaissance.

Repéré en 1999 via son court-métrage Maaz, qui mélange animation et prise de vue réelle, il est approché par le producteur Marc Miance et son idée d’images de synthèse en noir et blanc. Convaincu par cette approche novatrice, il est décidé avec son producteur Aton Soumache de pousser le concept plus loin, et d’y intégrer la fameuse motion capture, alors en pleine expansion depuis le triomphe de la trilogie de Peter Jackson au début des années 2000. Si le tournage avec acteurs réels dure une dizaine de semaines, le travail d’animation s’étend lui sur plus d’un an et demi. A l’arrivée, Renaissance fascine autant qu’il laisse un goût d’inachevé face au monument cyberpunk qu’il aurait pu (dû?) être.

Paris 2054. La jeune Illona Tasuiev, qui travaille pour la grande corporation Avalon dont les travaux mélangent recherches scientifiques et publicités pharmaceutiques, est enlevée. L’expérimenté inspecteur Karas est chargé de la retrouver. Une disparition, une multinationale mouillée, une femme mystérieuse rapidement introduite et une enquête à mener, pas de doute on nage en plein film noir (Chinatown n’est jamais loin). A l’instar du monumental Blade Runner, Volckman fait le choix d’assimiler son univers science-fictionnel à la trame plus classique du thriller planant. Pas un problème en soi.

Enquête stylisée

Mais là où le classique de Ridley Scott parvenait à transcender sa forme narrative pour sonder les tréfonds de l’âme humaine et également de l’âme synthétique, Renaissance ne parvient jamais à dépasser ses enjeux, à poser de véritable réflexion sur des sujet qu’il aborde souvent trop artificiellement. Alors qu’il traite pourtant d’expérimentations génétiques et d’une recherche de l’immortalité (rêve jamais éteint de l’humanité), le métrage ne crée jamais ce vertige philosophique qui fait la marque des plus grands. La progression dramatique ne manque pas d’intérêt et en bon polar on attend le dénouement qui viendra balayer nos certitudes de départ, mais pour qui est un peu habitué aux codes du genre, certaines révélations n’en sont pas vraiment.

On saluera tout de même un final en dehors des carcans éthiques habituels, faisant fi d’une morale trop policée. Cependant, même vingt ans après sa sortie, le film se rattrape par son cachet visuel unique et identifiable au premier coup d’œil. Bien que les modèles 3D aient pris un petit coup de vieux, plus en raison du temps qui passe que de leur qualité intrinsèque, la claque visuelle, elle, n’a pas pris une ride. Que ce soit grâce à un «coup de crayon» d’une pureté fascinante, sa direction artistique sublime ou encore l’utilisation d’un noir et blanc ultra-contrasté et sans nuance (aucune trace de gris à l’horizon), Renaissance propose une expérience visuellement novatrice de par le mélange des ses techniques.

La trame du film noir apparaît dès lors comme un choix pertinent, le genre ayant toujours joué avec la morale ambiguë de ses personnages. Leur monde est partagé entre le bien et le mal, l’ombre et la lumière (d’où des éclairages souvent très contrastés), le gris étant seulement réservé à leurs tourments intérieurs. Choix pertinent également pour se démarquer du cyberpunk habituel, plus accoutumé aux couleurs criardes, aux néons éclatants et aux bandes-sons électroniques. Évidemment, le film ne cherche même pas à cacher ses (trop) nombreuses références, parfois pas totalement digérées.

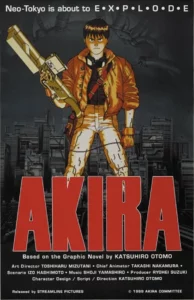

On peut citer Ghost in the Shell avec ces soldats équipés de combinaisons invisibles combattant sous la pluie, Akira pour tout le côté médical, expérimentant le vieillissement sur des enfants, ou encore Matrix pour ces quelques fusillades aux ralentis très Wachoskiens. Le plus intéressant reste cependant le parallèle avec Sin City sorti l’année précédente. Chacun à sa façon travaille un noir et blanc sans concession au sein d’un univers de film noir. Et chacun intègre quelques éléments en couleur pour mieux diriger le regard et l’émotion du spectateur. Là où Sin City use de la forme live pour adapter le comics de Frank Miller, Renaissance use quant à lui d’un enrobage quasi bd-esque pour illustrer un scénario original. Les formes artistiques semblent décidément bien inépuisables.