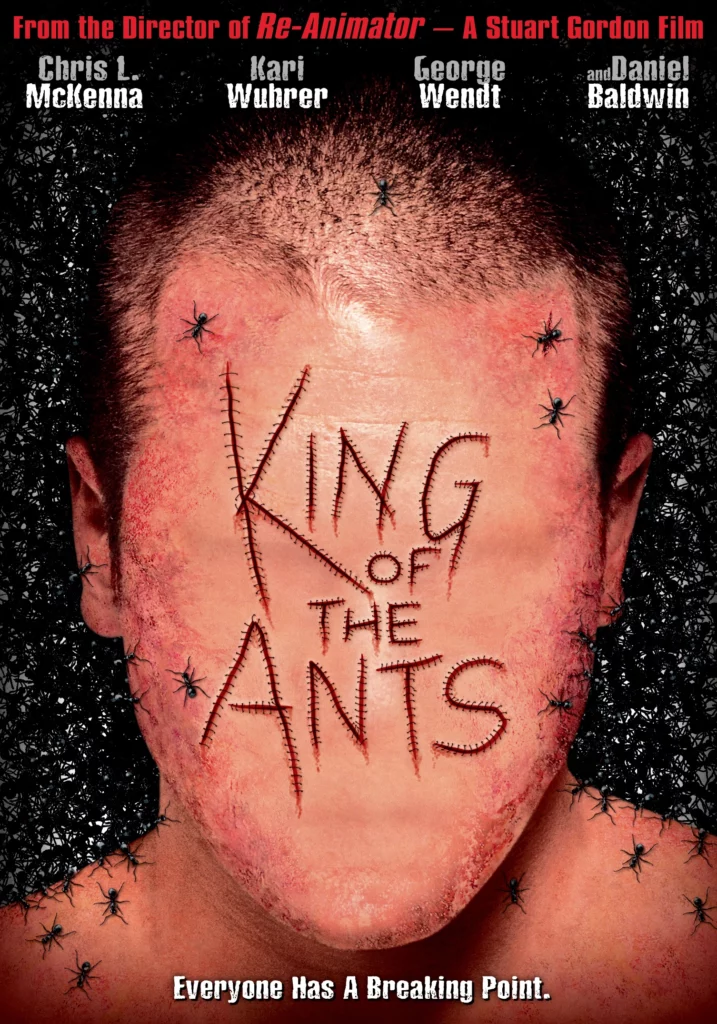

Réalisateur : Stuart Gordon

Année de Sortie : 1999

Origine : États-Unis

Genre : Drame Méchant

Durée : 1h41

Le Roy du Bis : 7/10

Thibaud Savignol : 6/10

Incassable

Dans le monde de la série B, Stuart Gordon n’a jamais pu bénéficier de la reconnaissance artistique qui lui était due, encaissant les coups sans jamais se résigner. Après s’être fait spécialiste des adaptations lovecraftiennes (Re-Animator, Castle Freak, From Beyond) tout au long de sa carrière dévolue à la série B/bis, voir le réalisateur aborder le polar avait légitimement de quoi surprendre et interroger.

L’autre Gordon

King of the Ants est une adaptation d’un roman de Charles Higson. Le titre fait référence au surnom attribué au personnage principal, décrit par l’un de ses tortionnaires comme une fourmi ouvrière docile et corvéable à merci. En effet, Sean Crawley est un prolétaire sans grande envergure qui vivote tant bien que mal en enchaînant les petits chantiers pour les particuliers, jusqu’au jour où un entrepreneur véreux lui propose de filer un comptable chargé d’un dossier épineux.

Mais la mission va se transformer en contrat d’assassinat pour lequel il ne sera jamais payé. La situation va alors s’envenimer, et Sean va jouer un dangereux bras de fer avec son commanditaire qui va chercher à le réduire au silence. Séquestré dans un ranch, rossé quotidiennement à coup de canne, Sean va peu à peu perdre la mémoire et la raison.

Stuart Gordon fait preuve d’une totale neutralité à l’égard de ses personnages. Les choix de mise en scènes naturalistes, voir austère tendent à refléter la banalisation de cette horreur sociale. King of the Ants n’est pas un beau film, mais bien une œuvre subversive et nihiliste où un individu opportuniste et naïf se déshumanise sous l’effet du calvaire qui lui est réservé.

La condition humaine y est traitée plus bas que terre, le personnage étant assimilé à l’un de chiens en chenil que l’on verra plus tôt dans le film, le visage tuméfié, recouverts d’ecchymoses, baignant dans ses propres déjections, et conditionné à se bander lui-même la tête pour recevoir sa raclée quotidienne. Le réalisateur va même jusqu’à convoquer ses influences lovecraftiennes lorsque son personnage frappé de violentes crises de migraines sera assailli de visions surréalistes et perturbantes (femme à bite, créature lubrique et tentaculaire). Fidèle à lui-même, Gordon repousse les curseurs de la violence aux limites du raisonnable, toujours avec une subtile nuance d’humour noir et d’érotisme.

La Renaissance

Mais si le film dérange autant, ce n’est pas seulement parce qu’il montre les facettes les plus abjectes de ses interprètes (Daniel Baldwin et George Wendt composent de parfaits salauds) mais bien pour le sort que le metteur en scène leur réserve. Le scénario fait preuve d’une ambiguïté moralement douteuse, mettant chacun de ses protagonistes face aux conséquences de leurs choix (le comptable supplicié pour avoir choisi de révéler les fraudes de Ray Matthews) et de leurs actes (Sean torturé physiquement et abusé psychologiquement après avoir commis l’irréparable).

Si la seconde partie du long-métrage tend à esquisser une forme de rédemption, ce n’est que pour mieux plonger tête la première dans une intrigue toute aussi sadique. Plutôt que d’accorder une seconde chance à son personnage principal, Gordon préférera s’intéresser au cheminement de ses fantasmes (ses séances masturbatoires, lui permettant de s’évader de sa prison) jusqu’à son intrusion dans la sphère intime et privée de la veuve éplorée dont il a tué le mari. Nous assisterons alors à une double renaissance. Celle de Sean Crawley d’abord, qui deviendra une implacable machine à tuer totalement dénuée d’empathie, puis celle artistique de son réalisateur capable de se réinventer dans un genre inédit.